प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जनसंघ के उभार से चिंता हो रही थी। एकबार उन्होंने कहा था कि वह जन संघ को कुचलकर रख देंगे। इसके प्रत्युत्तर में मुखर्जी का कथन था, “मैं जन संघ को कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दूंगा।” इन दोनों वक्तव्यों के बीच का अंतर तत्कालीन दौर में कांग्रेस और जनसंघ के बीच के वैचारिक अंतर को ही दिखाता है।

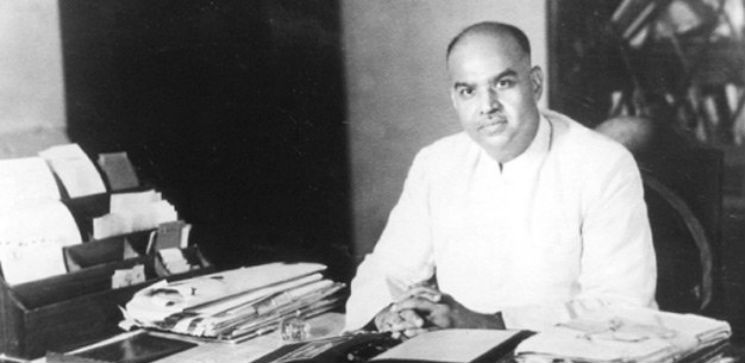

राष्ट्रवादी नेता, शिक्षाविद और प्रखर सामाजिक चिंतक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियों के लेकर शुरू से ही परिचित थे। आजादी के बाद सरदार पटेल और महात्मा गांधी के आग्रह पर वे नेहरू की कैबिनेट में शामिल ज़रूर हुए थे, लेकिन यह साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल सका।

इसलिए सभी धर्म, जाति और सम्प्रदायों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी की ज़रूरत को महसूस करते हुए वे थोड़े व्यग्र थे और वैकल्पिक राजनीति को मूर्त रूप देना चाहते थे। वर्ष 1950 में गर्मी की शुरूआत हो चुकी थी और मुखर्जी एक ऐसे देशव्यापी राजनीतिक दल की स्थापना को लेकर चिंतन में डूबे हुए थे जो कांग्रेस का विकल्प बन सके। लेकिन इसके लिए आवश्यकता थी एक सशक्त और अनुशासनात्मक संगठन के निर्माण की, जो कांग्रेस का ज़मीनी स्तर पर मुकाबला कर सके।

मुखर्जी अलग-अलग विचारधारा के लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे थे, ऐसे में वर्ष 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गुरु गोलवलकर के बीच एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई। अब एक नए दल की दशा-दिशा और भविष्य पर तकरीबन बिन्दुवार चर्चा हो गयी थी, अब जरूरत थी तो उसे मूर्त रूप देने की।

वर्ष के अंत में 3 दिसम्बर, 1950 को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुखर्जी को अपने वार्षिक आयोजन में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया जहां राष्ट्र-निर्माण के परिप्रेक्ष्य में मुखर्जी ने भारतीयता से ओत-प्रोत बहुत ही प्रभावी भाषण दिया। फिर 21 अक्टूबर, 1951 को जनसंघ की स्थापना हुई और इस अवसर पर डॉ मुखर्जी ने अपने पहले अध्यक्षीय भाषण में एक राजनीतिक दल के ढांचे और चरित्र के बारे में अपना मत स्पष्ट करते हुए कहा कि जनसंघ एक ऐसा दल होना चाहिए जो सभी धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों और विचारधाराओं को एक सूत्र में बाँध सके।

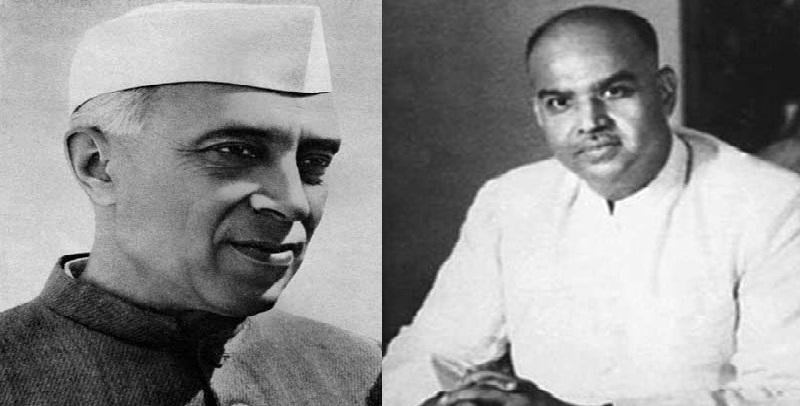

नेहरू और जनसंघ

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जनसंघ के उभार से चिंता हो रही थी। एकबार उन्होंने कहा था कि वह जन संघ को कुचलकर रख देंगे। इसके प्रत्युत्तर में मुखर्जी का जवाब था, “मैं जन संघ को कुचलने वाली मानसिकता को कुचल दूंगा।” इन दोनों वक्तव्यों के बीच का अंतर तत्कालीन दौर में कांग्रेस और जनसंघ के बीच के वैचारिक अंतर को ही दिखाता है।

वाकई यह एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, वैचारिक लड़ाई थी जिसको लेकर नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में विरोध साफ़-साफ़ उभर कर सामने आने लगे थे। देश के पहले आम चुनाव में जनसंघ को महज तीन सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन संघर्ष जारी रहा और संघर्ष के विभिन्न आयामों व उतार-चढ़ावों से गुजरते हुए जनसंघ बढ़ता रहा। फिर जनसंघ से ही भाजपा बनी और आज वो भाजपा का देश में क्या राजनीतिक वजूद है, ये कहने की आवश्यकता नहीं।

डॉक्टर मुखर्जी चाहते तो वह नेहरू की कैबिनेट में बने रहते लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। उनके संघर्ष पथ का प्रमुख पड़ाव था कश्मीर, जहाँ उन्होंने नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए “एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे” का नारा दिया और कश्मीर की यात्रा पर बिना परमिट के ही अपने हजारों समर्थकों के साथ निकल पड़े।

उन्हें पंजाब से निकलते ही जम्मू बॉर्डर पर हिरासत में लेकर नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंदी के कुछ दिनों बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 23 जून, 1953 को संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। इस असामयिक मौत से सारा देश स्तब्ध था, लेकिन नेहरू चुप रहे। मुखर्जी की माताजी योगमाया देवी ने नेहरू को कई ख़त लिखे लेकिन उन्होंने संतोषप्रद जवाब देना तक सही नहीं समझा।

मुखर्जी ने कश्मीर के दोहरे संविधान को देश के लिए घातक माना था, संसद में धारा-370 के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनको राजनीतिक कुचक्रों का शिकार बनना पड़ा। कश्मीर के लिए बलिदान देने वालों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले ऐसे शख्स थे। उनकी शहादत की बदौलत शेख अब्दुल्लाह को अपनी गद्दी से हटना पड़ा, अलग संविधान-अलग प्रधान और अलग निशान हमेशा के लिए निरस्त हुआ। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की बदौलत ही हम कश्मीर में बिना परमिट के जा पाते हैं, अगर वह कुछ समय और जीवित रह जाते तो निस्संदेह कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)