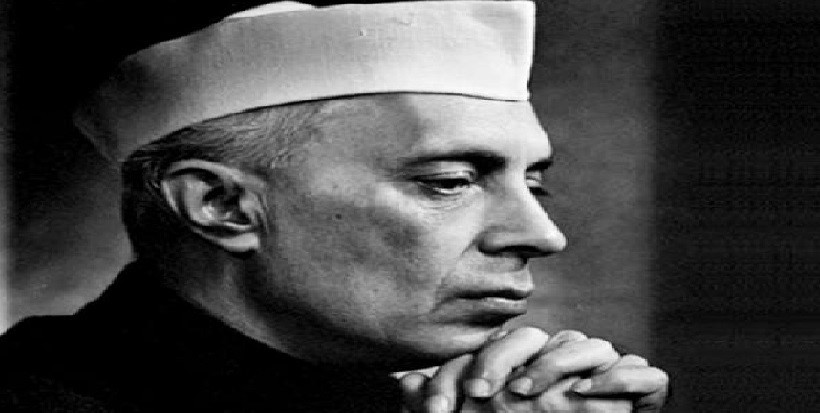

स्वतंत्रता के पश्चात् देश में सर्वाधिक समय तक सत्तारूढ़ रहने वाली कांग्रेस ने पाठ्यक्रम की पुस्तकों आदि के माध्यम से नेहरू को गांधी के बाद सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता पश्चात् देश के सबसे महान नेता के रूप में स्थापित करने का लगभग सफल प्रयास किया। इस दौरान जहाँ एक तरफ नेहरू की विफलताओं पर न के बराबर बात की गयी, वहीं दूसरी तरफ उनकी छोटी-छोटी अच्छाइयों को कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आधुनिक भारत के निर्माता, युगद्रष्टा आदि विविध विशेषणों के जरिये नेहरू का भारी महिमामंडन करने का प्रयास भी कांग्रेस द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन, जब हम प्रधानमंत्री के रूप में उनके निर्णयों और नीतियों पर एक दृष्टि डालते हैं तो स्वतंत्र भारत का ये कथित युगद्रष्टा बुरी तरह से विफल नज़र आता है।

पिछले दिनों ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ की पचहत्तरवीं वर्षगाँठ के अवसर पर संसद में देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। संप्रग अध्यक्षा सोनिया गाँधी ने अपने वक्तव्य में महात्मा गाँधी, पं जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र किया, लेकिन उनके वक्तव्य के केंद्र में नेहरू ही रहे। नेहरू का नाम उन्होंने सबसे अधिक लिया। सोनिया गाँधी का नेहरू पर केन्द्रित रहना दिखाता है कि कांग्रेस अब भी न केवल नेहरू-गाँधी परिवार बल्कि नेहरूवादी सोच के दायरे से बाहर आने को तैयार नहीं है। आज भी कांग्रेस की राजनीति नेहरूवादी सोच पर ही आधारित है। परन्तु, नेहरु क्या थे और उन्हें क्या बनाकर दिखाया गया इसका विश्लेषण भी आवश्यक है।

दरअसल स्वतंत्रता के पश्चात् देश में सर्वाधिक समय तक सत्तारूढ़ रहने वाली कांग्रेस ने पाठ्यक्रम की पुस्तकों आदि के माध्यम से नेहरू को गांधी के बाद सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता पश्चात् देश के सबसे महान नेता के रूप में स्थापित करने का लगभग सफल प्रयास किया। इस दौरान जहाँ एक तरफ नेहरू की विफलताओं पर न के बराबर बात की गयी, वहीं दूसरी तरफ उनकी छोटी-छोटी अच्छाइयों को कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया।

‘चाचा नेहरू’ के रूप में नेहरू की बाल प्रेमी छवि स्थापित किया जाना उनकी छोटी-सी विशेषता को बड़ा बना देने का ही एक उदाहरण है। छोटे-छोटे दो-चार किस्सों के माध्यम से नेहरू की ऐसी बाल प्रेमी छवि गढ़ी गयी कि जैसे नेहरू बच्चों के प्रति लगाव रखने वाले पहले और अंतिम राजनेता हों। इस बाल प्रेमी छवि को प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यक्रम की पुस्तकों के माध्यम से बाखूबी बच्चों तक पहुँचाया भी गया। इसके अतिरिक्त देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आधुनिक भारत के निर्माता, युगद्रष्टा आदि विविध विशेषणों के जरिये नेहरू का भारी महिमामंडन करने का प्रयास भी कांग्रेस द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन, जब हम प्रधानमंत्री के रूप में उनके निर्णयों और नीतियों पर एक दृष्टि डालते हैं तो स्वतंत्र भारत का ये कथित युगद्रष्टा बुरी तरह से विफल नज़र आता है।

राजनीतिक रूप से नेहरू की विफलता कश्मीर की समस्या के रूप में आज हमारे सामने है। सरदार पटेल ने जिस देश की लगभग छः सौ रियासतों को अपनी सूझबूझ से एकीकृत कर दिया, उसी देश का एक सूबा जम्मू-कश्मीर जिसका दायित्व शेख अब्दुल्ला के प्रेम में डूबे नेहरू ने जबरन अपने पास रखा था, नासूर समस्या बनकर रह गया। जम्मू-कश्मीर मसले को यूएन में ले जाकर उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, पटेल को दूर रखते हुए अब्दुल्ला के साथ गुपचुप रूप से मिलकर कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले धारा-370 का प्रारूप तैयार करना, आधे कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे में जाने देना आदि सब बातें नेहरू की राजनीतिक विफलताओं की ही कहानी कहती हैं।

कश्मीर पर इतनी गलतियों के बाद जब नेहरू को होश आया तब अपनी भूलों को स्वीकारने की बजाय 24 जुलाई, 1952 को लोकसभा में यह असत्य प्रलाप कर दिए कि जम्मू-कश्मीर का सारा काम सरदार पटेल देख रहे थे (एकता-अखंडता की प्रतिमूर्ति सरदार पटेल, डॉ बलदेव वंशी, अध्याय-5, पृष्ठ-41)। दुर्भाग्यवश तब नेहरू के इस असत्य भाषण का प्रतिवाद करने के लिए पटेल जीवित नहीं थे।

ग्वादर बंदरगाह मामला भी नेहरू की अदूरदर्शिता का ही एक उदाहरण है। 1950 के दशक में ओमान के शासक ने ग्वादर बंदरगाह का स्वामित्व 1 मिलियन डॉलर के बदले भारत को देने की पेशकश की थी, लेकिन नेहरू ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ओमान ने ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान को बेच दिया।

इस संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी और वरिष्ठ स्तंभकार रमेश दुबे अपने एक लेख में लिखते हैं, ‘1950 के दशक में ओमान के शासक ने ग्वादर बंदरगाह का मालिकाना हक भारत को देने के पेशकश की तो नेहरू ने अदूरदर्शिता का परिचय देते हुए बंदरगाह का स्वामित्व लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद 1958 में ओमान ने ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान को सौंपा। यदि उस समय नेहरू ग्वादर के दूरगामी महत्व को समझकर उसका विलय भारत में कर लेते तो न सिर्फ मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत के पास एक अहम बंदरगाह होता, बल्कि चीन ग्वादर तक पहुंचकर हमारे लिए चिंता का सबब भी नहीं बन रहा होता।‘ ठीक यही लचर रवैया नेहरू ने बलूचिस्तान को लेकर भी अपनाया था, जिस कारण वो भारत के हाथ में आने की बजाय पाकिस्तान के पास चला गया। इन उदाहरणों से राजनीतिक रूप से नेहरू की सूझबूझ और दूरदर्शिता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि नेहरू पर समाजवाद का गहरा प्रभाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1936 में हुए लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने कहा था, ‘दुनिया और भारत की समस्याओं का सिर्फ एक हल है – समाजवाद। समाजवाद इसलिए भी मुझे आकर्षित करता है क्योंकि यह एक आर्थिक सिद्धांत से भी बढ़कर एक दर्शन है और फिलहाल भारत की गरीबी-बेकारी और गुलामी ख़त्म करने के लिए इससे अच्छा रास्ता और नहीं हो सकता (राजनीती विज्ञान, डॉ हरिश्चंद्र शर्मा, पृष्ठ-158)।’ समाजवाद के इसी अतिशय प्रभाव के फलस्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात् उन्होंने समाजवादी आर्थिक नीतियों को देश में लागू करना आरम्भ किया, जिनकी चमक अगले कुछ वर्षों में ही फीकी पड़ने लगी।

देश में गरीबी और भुखमरी की स्थिति दिन-ब-दिन विकराल रूप लेती गयी। नेहरू के बाद उनकी परवर्ती कांग्रेस सरकारों ने भी नेहरू की समाजवादी आर्थिक नीतियों को ही आँख मूंदकर आगे बढ़ाया, जिसका कुपरिणाम 1991 में देश के दिवालिया होने के रूप में सामने आया। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार ब्रज मोहन सिंह कहते हैं, ‘दरअसल नेहरू का जन्म एक धनाड्य परिवार में हुआ था। इस नाते वे अमीरी में जीने के कारण गरीबों के उद्धार के लिए समाजवाद से प्रभावित थे, लेकिन उनकी सोच और वास्तविक जीवन में जमीन–आसमान का फ़र्क था। विडम्बना यह थी कि भारत के लोग ज़हालत की ज़िन्दगी जी रहे थे, नेहरू ऐशो–आराम और ठाठ–बाट से अपना जीवन गुजार रहे थे। भारत के गरीबों के उद्धार के लिए उन्होंने जो समाजवादी यूटोपिया स्थापित किया, देश उसमें दशकों तक उलझा रहा। 1991 में हमारी जब तन्द्रा टूटी, तब हम सड़क पर थे। हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। तब तक अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो चुका था।‘

अर्थव्यवस्था की बदहाली का यही वो समय था, जब मजबूरी में कांग्रेस को नेहरू के समाजवाद से मुंह मोड़कर उदारवाद का अनुसरण करना पड़ा। बेशक तब के वित्तमंत्री मनमोहन सिंह ‘भारत में उदारवाद के जनक’ होने का श्रेय बटोरते रहें, मगर वास्तव में उदारवाद तब उनके लिए मजबूरी का मार्ग था। मनमोहन सिंह की जगह कोई और भी होता तो शायद वही करता जो उन्होंने किया।

विदेश और कूटनीति की दृष्टि से नेहरू का मूल्यांकन करने से पूर्व अभी हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा राज्यसभा में कही गयी एक बात का उल्लेख करना उचित होगा। उन्होंने विदेशनीति के परिप्रेक्ष्य में नेहरू और मोदी की तुलना करते हुए कहा, ‘नेहरू ने दुनिया में स्वयं के लिए सम्मान कमाया, जबकि मोदी ने देश को सम्मान दिलाया।’ इसमें नेहरू के विषय में कही गयी बात एक ऐतिहासिक तथ्य है। दरअसल विदेशनीति राष्ट्रहित पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन नेहरू की विदेशनीति का आधार राष्ट्रहित न होकर अपनी छवि को विश्व-समुदाय में एक महान नेता के रूप में प्रतिष्ठित करना रहा। विश्व में व्यक्तिगत महानता अर्जित करने के लिए उन्होंने राष्ट्रहित को अनगिनत बार तिलांजलि दी।

इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रकरण उल्लेखनीय होगा। सन 1953 में सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव भारत के समक्ष रखा गया था, लेकिन चीन-प्रेम में डूबे प्रधानमंत्री नेहरू ने उस सदस्यता को लेने से इनकार करते हुए उसे चीन को देने की पैरवी कर दी।

कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी किताब ‘नेहरू – दि इनवेंशन आफ इंडिया’ में लिखा है, ‘जिन भारतीय राजनयिकों ने उस दौर की विदेश मंत्रालय की फाइलों को देखा है, वे इस बात को मानेंगे कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य बनने की पेशकश को ठुकरा दिया था।‘ (नेहरू– द इन्वेंशन ऑफ़ इंडिया (संस्करण – 2003), अध्याय : कमांडिंग हाइट्स – 1947-1957, पृष्ठ – 183)। राष्ट्रहित को महत्व देने वाली किसी भी विदेशनीति में ऐसे किसी निर्णय की एक प्रतिशत भी गुंजाइश नहीं हो सकती, मगर नेहरू की विदेशनीति में तो जैसे राष्ट्रहित के लिए कोई स्थान ही नहीं था।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला एक पुस्तक का संदर्भ देते हुए लिखते हैं, ‘चीन को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनवाने में अहम रोल अदा किया था पंडित जवाहर लाल नेहरु के सौजन्य से। उनका चीन प्रेम जगजाहिर था। ‘उन्होंने (जवाहरलाल नेहरु) ने सोवियत संघ की भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के छठे स्थायी सदस्य के रूप में प्रस्तावित करने की पेशकश को खारिज करते हुए कहा था कि भारत के स्थान पर चीन को जगह मिलनी चाहिए।’(एस. गोपाल-सेलेक्टड वर्क्स आफ नेहरू, खंड 11, पृष्ठ 248)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता चीन को दान कर खुद को विश्व-समुदाय में एक त्यागी व उदार नेता के रूप में प्रतिष्ठित करने के अन्धोत्साह में नेहरु ने देश का जो नुकसान कर दिया, उसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं।

इतना ही नहीं, स्वतंत्र भारत में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का सूत्रपात करने वाले भी नेहरू ही हैं। उनके द्वारा इजरायल की अनदेखी और फलस्तीन के प्रति अगाध प्रेम व करुणा के पीछे स्वयं को महान नेता सिद्ध करने के साथ-साथ देश के मुसलमानों के तुष्टिकरण की भी मंशा थी। इसी तरह हैदराबाद व जूनागढ़ के विलय के मसले का उदाहरण लें तो इसपर नेहरू ने इसलिए नरम रुख रखा, क्योंकि इन रियासतों में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते थे।

1948 में हैदराबाद राज्य में निजाम की सेना द्वारा सत्याग्रहियों पर भीषण अत्याचार किए गए। लेकिन, नेहरू चुपचाप यह सब होते हुए देखते रहे, क्योंकि इस मामले में हाथ डालने से मुस्लिमों के नाराज होने का खतरा था। शुक्र हो कि तब सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष देश के गृहमंत्री थे, जिन्होंने इन जटिल रियासतों को भी अद्भुत सूझबूझ और आवश्यकतानुसार कठोर रुख के प्रयोग द्वारा देश का अविभाज्य अंग बना दिया।

इन सब के अतिरिक्त नेहरू के चरित्र पर भी तरह-तरह के सवाल अक्सर उठते रहते हैं। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लार्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के साथ उनके सम्बन्ध होने की बात तो एडविना की बेटी पामेला माउंटबेटन द्वारा ही अपनी किताब ‘इंडिया रेमेम्बर्ड : अ पर्सनल अकाउंट ऑफ़ द माउंटबेटन्स ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ़ पावर्स’ समेत कई साक्षात्कारों में स्वीकारी जा चुकी है। पामेला द्वारा यह भी स्वीकारा गया है कि इस सम्बन्ध के प्रभाव में नेहरू ने ऐसे राजनीतिक निर्णय भी लिए जिनसे भारत को नुकसान और ब्रिटेन को लाभ हुआ।

ये सिर्फ कुछ तथ्य हैं, अगर और गहराई से पड़ताल की जाए तो नेहरू की गलतियों के अनेक पुलिंदे सामने आ सकते हैं। दरअसल आज सूचना और संचार का तंत्र जितना सशक्त है, उस दौर में इसकी तुलना में स्थिति शून्य थी। ये प्रमुख कारण रहा कि नेहरू वास्तव जो थे, वो देश के समक्ष अधिक नहीं आया बल्कि कांग्रेसी सरकारों ने उनकी जो छवि गढ़ी, देश उसीसे अधिक परिचित हो सका।

अगर तब सूचना-संचार तंत्र आज की तुलना में थोड़ा भी सशक्त रहा होता तो निस्संदेह आज नेहरू का नाम देश के विफलतम प्रधानमंत्रियों में गिना जाता। खैर, अब धीरे-धीरे देश उनकी भूलों से परिचित होते हुए उनके पुनर्मूल्यांकन में रूचि लेने लगा है, जिस कारण उनकी गढ़ी गयी महान छवि की स्याह सच्चाई सामने आने लगी है। फलस्वरूप स्वतंत्रता की ७१वीं वर्षगाँठ मना चुका भारत नेहरू की महानता के भ्रमजाल से मुक्त होता जा रहा है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)