डॉ. मुखर्जी के जीवन वृत्त को देखें तो पाएंगे कि वे बड़े और कड़े निर्णय लेने में सक्षम भी थे और सहज भी। वे तत्काल निर्णय लेते थे। उन्होंने जीवन में कई बार इस्तीफे दिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने निर्णायक क्षणों में किस प्रकार से बड़े फैसले लिए, जिनसे उनके जीवन की दशा और दिशा सीधे तौर पर जुड़ी थी।

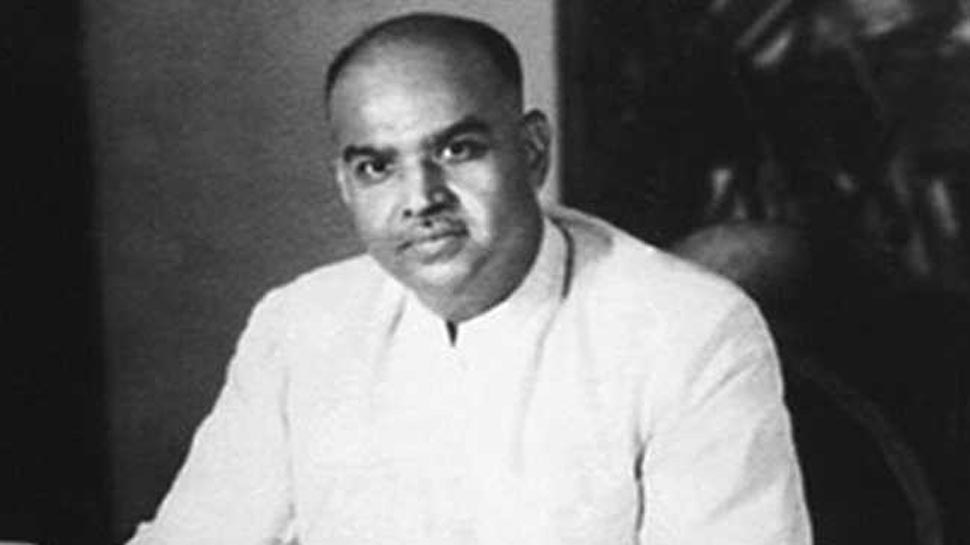

आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 67वां बलिदान दिवस है। हालांकि उनकी पहचान जनसंघ के संस्थापक की तौर पर ही अधिक है लेकिन वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र में उन्होंने अभिनव अध्याय रचा और राजनीति में उनकी छवि त्वरा से भरे ऐसे राजनेता की थी जो निज़ाम बदलने का माद्दा रखते हुए हुकूमत से लड़ने से भी नहीं कतराता था। उनकी ऊर्जा श्रेष्ठता की उपासना करने वाली ऊर्जा थी।

वे जिस क्षेत्र में गए, उसमें शत-प्रतिशत निवेश के साथ श्रेष्ठ बनकर उभरे। वे कलकत्ता के प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे थे। पिता आशुतोष ख्यात शिक्षाविद थे, इसलिए शैक्षणिक गुणवत्ता विरासत में मिली थी। मैट्रिक, बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद बंगाली में एमए भी प्रथम श्रेणी में पास की। कानून की पढ़ाई पूरी की। वकील के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट में काम किया। इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सबसे कम उम्र में कुलपति बनने वाले वे पहले व्यक्ति थे। तब उम्र थी महज 33 साल।

डॉ. मुखर्जी के जीवन वृत्त को देखें तो पाएंगे कि वे बड़े और कड़े निर्णय लेने में सक्षम भी थे और सहज भी। उनकी निर्णय क्षमता प्रखर थी। वे तत्काल निर्णय लेते थे। उन्होंने जीवन में कई बार इस्तीफे दिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने निर्णायक क्षणों में किस प्रकार से बड़े फैसले किए, जिनसे उनके जीवन की दशा और दिशा सीधे तौर पर जुड़ी थी।

स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। वे चाहते तो सत्ता पक्ष की ‘हां में हां’ मिलाकर लंबे समय तक सत्ता में बने रह सकते थे। लेकिन उनके भीतर का इस्पात उन्हें रीढ़हीन हो जाने की अनुमति नहीं देता था। यही कारण है कि उन्होंने मंत्रिमंडल से अपना रास्ता अलग कर लिया और स्वयं नई राह अख्तियार की। जोखिम लेने का यह माद्दा उनमें आरंभ से था।

1929 में जब वे कांग्रेस के टिकट पर बंगाल विधान परिषद में शामिल हुए थे तब कांग्रेस ने परिषद के बहिष्कार की बात उठाई। इस पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी के दौर में जब प्रगतिशील सरकार बनी तो एक साल में वहां से भी इस्तीफा दे दिया। 1944 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने।

उस दौर में जब जिन्ना मुस्लिमों के लिए जरूरत से ज्यादा रियायतों की मांग उठा रहे थे, मुखर्जी उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने इस मांग में छुपी सांप्रदायिकता को भांप लिया था। उन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता का खुलकर विरोध किया। हिंदू हितों के रक्षार्थ उन्होंने किसी प्रकार के तुष्टिकरण का सहारा नहीं लिया।

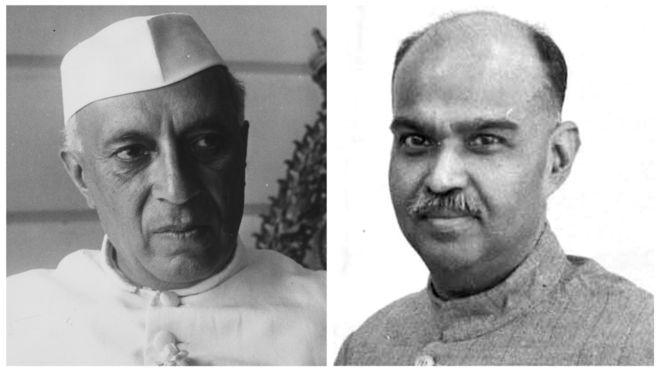

श्यामा प्रसाद जी के जवाहरलाल नेहरू से राजनैतिक एवं वैचारिक समीकरण कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहे। असहमतियों और वैचारिक टकराव के चलते ही मुखर्जी ने साहसी कदम उठाए और नेहरू की तुष्टिकरण की राजनीति को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी मौलिक सोच के चलते कांग्रेस के कई नेताओं से उनके मतभेद लगातार बने रहे। देश को जब आजादी मिली तो गांधी और सरदार पटेल के आग्रह पर मुखर्जी ने मंत्रिमंडल में शामिल होकर उ्दयोग मंत्रालय की बागडोर थामी। लेकिन वे यहां राजनीति करने नहीं, राष्ट्र-निर्माण की भावना से आए थे।

शायद यही वजह है कि जब 1950 में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ तो मुखर्जी ने इससे असहमति जताई। पद-लोलुपता जैसा शब्द उनके शब्दकोष में कहीं नहीं था। नेहरू ने जब उनकी बातों को महत्व नहीं दिया तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और डेढ़ साल के अंतराल के बाद स्वयं का नया राजनीतिक दल स्थापित किया, जिसे ‘भारतीय जनसंघ’ नाम दिया गया।

सन 1952 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती थीं। उन्होंने जो जनसंघ रूपी बीज उस समय रोपा था, आज वह पल्लवित होकर समूचा वटवृक्ष ही बन गया है। नेहरू से अलग होकर उन्होंने जब छोटे से स्तर पर अपने दल की शुरुआत की थी तब शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि उनका यह दल एक दिन देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरेगा।

2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सत्ता में आई थी और 2019 के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत का यह क्रम दोहराया गया है। लेकिन बहुमत जैसे भारी-भरकम शब्दों का मुखर्जी के व्यक्तित्व से फिर भी साम्य नहीं माना जाना चाहिये। वे सत्ता को प्राथमिकता मानते ही नहीं थे। जब उन्होंने ‘भारतीय जनसंघ’ की स्थापना की तो उसका भी उद्देश्य सत्ता में आना नहीं था, वरन एक राजनीतिक विकल्प खड़ा करना था।

यही कारण है कि जनसंघ को स्थापित करने के बाद भी उनका सारा ज़ोर देश की अखंडता पर रहा ना कि सत्ता पाने का। वे अखंड भारत के स्वप्नदृष्टा थे। इसीलिए वे जम्मू कश्मीर को पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने के सख्त खिलाफ थे। वे चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भी देश के अन्य राज्यों की तरह माना जाए। जम्मू कश्मीर के लिए पृथक झंडे और संविधान की अवधारणा तक उन्हें कतई पसंद नहीं थी। उनके सारे विरोध तर्कसंगत और स्वाभाविक थे।

उस समय कश्मीर का मुख्यमंत्री भी वज़ीरे-आज़म कहलाता था, यानी प्रधानमंत्री। भला यह कैसे संभव है कि एक देश में दो प्रधानमंत्री हों। एक देश में एक ही निजाम चल सकता है। धारा-370 का मुखर्जी ने पुरज़ोर विरोध किया। वे कश्मीर को भारत का ही अंग मानते थे, जो कि था भी और आज भी है।

ऐसे में उन्हें यह बात हजम नहीं हुई कि कश्मीर में प्रवेश पाने के लिए परमिट लेना होगा। इस परमिट के नियम को धता-बताने की वे ठान चुके थे। आखिर 1952 में उन्होंने कश्मीर में प्रवेश करने की घोषणा की। उनकी घोषणा से हुक्मरानों की नींद उड़ गई क्योंकि मुखर्जी के क्रांतिकारी स्वभाव से वे भी भलीभांति वाकिफ थे। इसके बाद क्या हुआ, बताने की आवश्यक्ता नहीं। वह इतिहास का हिस्सा है।

उन्होंने नेहरू के दोहरे चरित्र को उजागर करके रख दिया था। वे कहते थे कि जब स्वयं नेहरू ने यह बारंबार घोषणा की है कि जम्मू एवं कश्मीर का भारत में सौ फीसदी विलय हो चुका है तो ऐसे में संविधान की धारा-370 का यह प्रावधान आश्चर्य पैदा करता है कि वहां जाने के लिए परमिट लेना होगा। मुखर्जी ने यह बुनियादी और तार्किक सवाल उठाया था कि जब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जा सकता है तो कश्मीर में जाने के लिए आखिर परमिट की आवश्यक्ता क्यों है? वह भी तब जब खुद नेहरू कश्मीर को देश का हिस्सा बता चुके हैं। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा था – “एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान, नहीं चलेगा- नही चलेगा”।

मुखर्जी ने कश्मीर जाने को एक अभियान का रूप दे दिया। वह भी ऐसे समय में जाना तय किया जब उस दौर में वहां तत्कालीन वज़ीरे-आज़म शेख अब्दुल्ला की दमनकारी सरकार थी। इस सरकार ने सुन्नी कश्मीरियों और स्थानीय डोगरा समुदाय पर अत्याचारों की श्रृंखला शुरू कर दी। अपने अभियान के तहत मुखर्जी जब कश्मीर के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुए तो उनके साथ बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, गुरुदत्त वैद्य, टेकचंद व अन्य पत्रकारगण भी थे।

कश्मीर पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे सुरक्षा एवं शांति भंग जैसे कारणों का हवाला दिया गया। कश्मीर में डॉ. मुखर्जी को अज्ञात स्थान पर बंदी बनाकर रखा गया। और वहां उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अचानक उनकी मृत्यु की खबर सामने आती है।

जब यह खबर आती है तब नेहरू ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी में शरीक हो रहे थे। जब मुखर्जी की माता देवी जोगमाया ने नेहरू से उनके पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु की जांच की मांग की तो नेहरू ने उसे टाल दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर नेहरू ने मुखर्जी की मृत्यु की जांच क्यों नहीं होने दी? यदि इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी तो इसकी निष्पक्ष जांच में भला किसे और क्या समस्या हो सकती थी।

यदि इस पूरे मामले में कुछ भी गोपनीय नहीं था तो नेहरू को किस बात की झिझक थी? क्या कारण है कि देश की जनता को आज तक इस घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। डॉ. मुखर्जी के बढ़ते कद से घबराई जिन ताकतों ने उनकी सुनियोजित मृत्यु का षडयंत्र रचा होगा उन्हें लगा होगा कि ऐसा करके वे उनकी विचारधारा और दल को नष्ट कर देंगे। लेकिन उनकी यह कुत्सित सोच कालांतर में बड़ी भूल साबित हुई।

आज मुखर्जी द्वारा जनसंघ के रूप में रोपा गया बीज, कालांतर में भाजपा के रूप में परिवर्तित होकर, अपनी राजनीतिक यात्राएं करता हुआ, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुका है। आज पूरे देश में भाजपा का परचम लहरा रहा है और नेहरू की कांग्रेस लगातार पतन की ओर अग्रसर है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)